金秋时节,英杰中学初二年级语文教研组为了让学生感受传统节日的文化韵味、发现家乡与生活的美好,结合教学实际和学期目标,利用国庆假期设计了一份特别的实践作业。

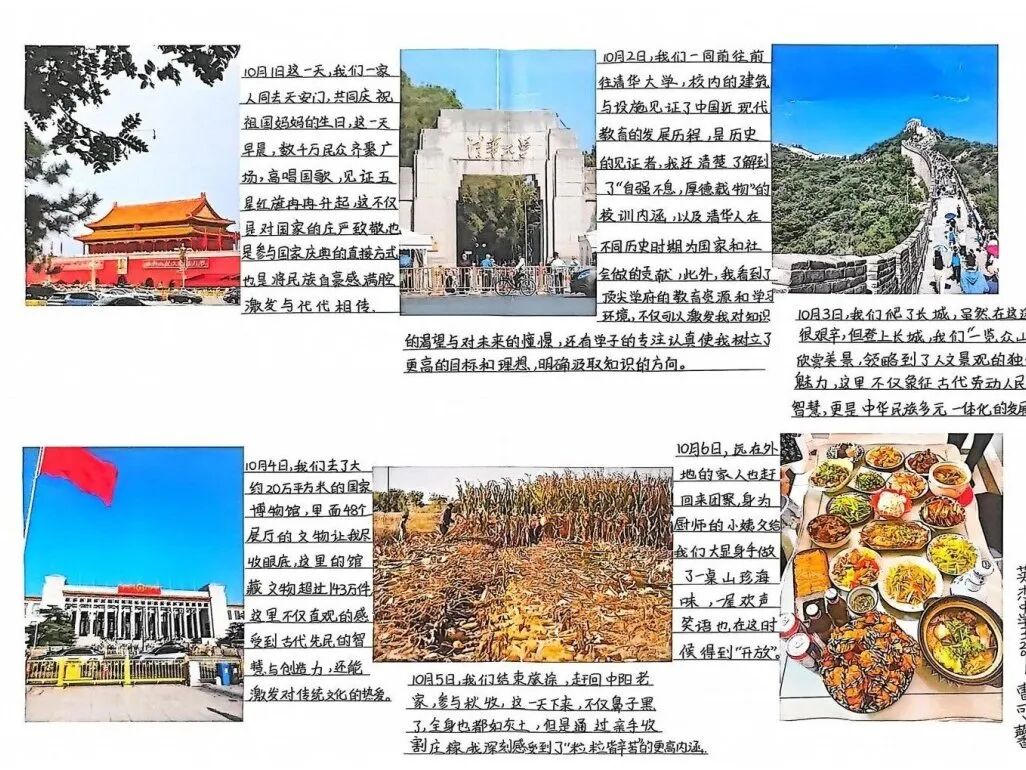

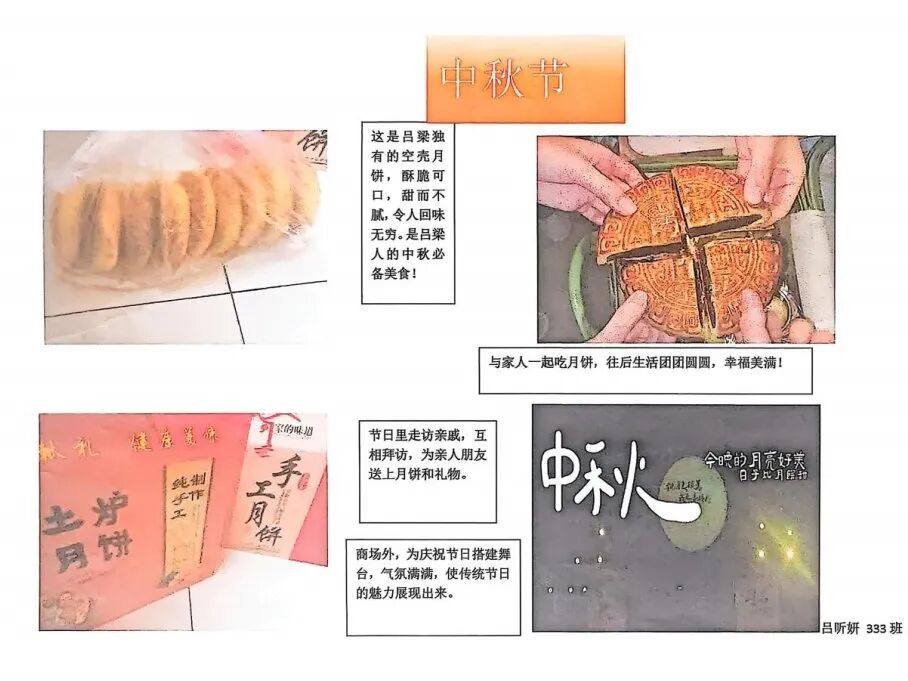

要求学生围绕“双节里的家乡印记”“我的双节温暖时刻”“双节小知识发现”三个主题,形式多样地展示实践过程和实践成果。

微视频-镜头里的双节体验

画面中,是校园与团圆的交融。放学路上,和同学分享妈妈做的月饼,豆沙馅里裹着家的味道;视频电话里,爷爷奶奶举着刚出锅的团圆饭,“多吃点,过节要开心”的叮嘱暖到心底;宿舍里,大家围坐在一起,用手机记录月亮爬上教学楼顶的瞬间,平凡的小事都成了双节专属的回忆。

当国庆的热闹遇上中秋的温柔,当校园的朝气撞上家庭的温馨,每一帧画面都是我们对祖国的祝福、对团圆的珍视。这是属于我们的双节,是青春里难忘的时光,更是我们与祖国共成长的美好见证。

照片日记-图解幸福时刻

翻开这本照片日记,每一帧都是双节独有的浪漫。原来“千里共婵娟”真的能跨越距离。

这本日记没有华丽的辞藻,却装着最真实的双节记忆——是校园里的青春热闹,是家庭里的牵挂温暖,更是我们用镜头定格的,对祖国的热爱、对团圆的珍惜。

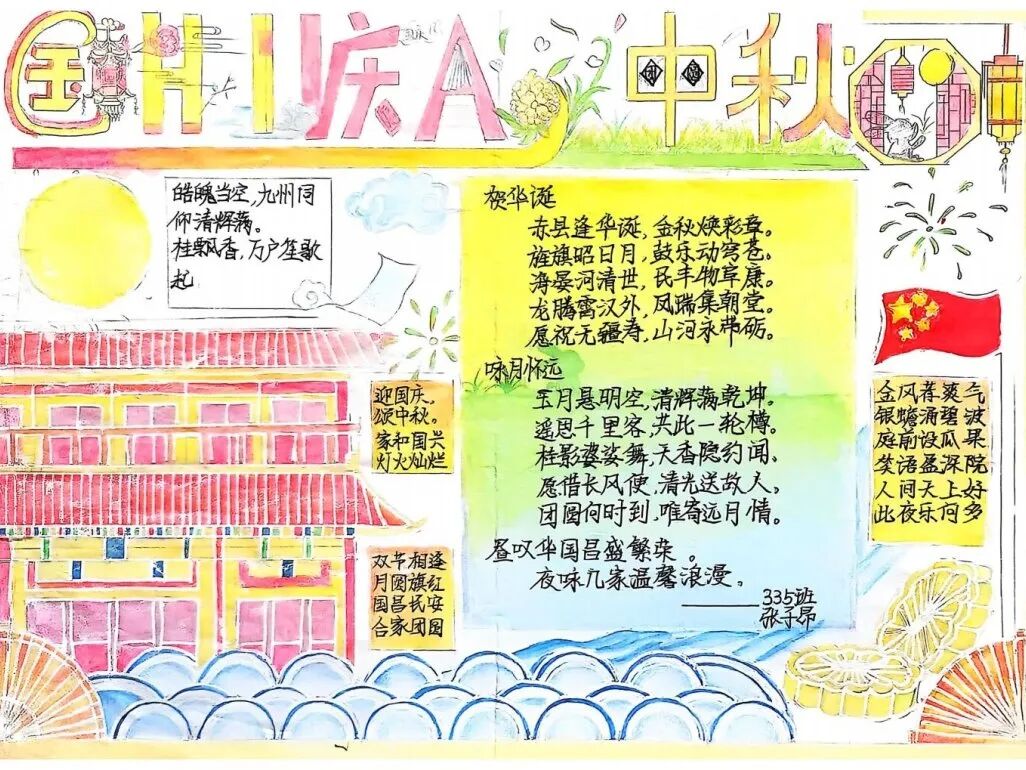

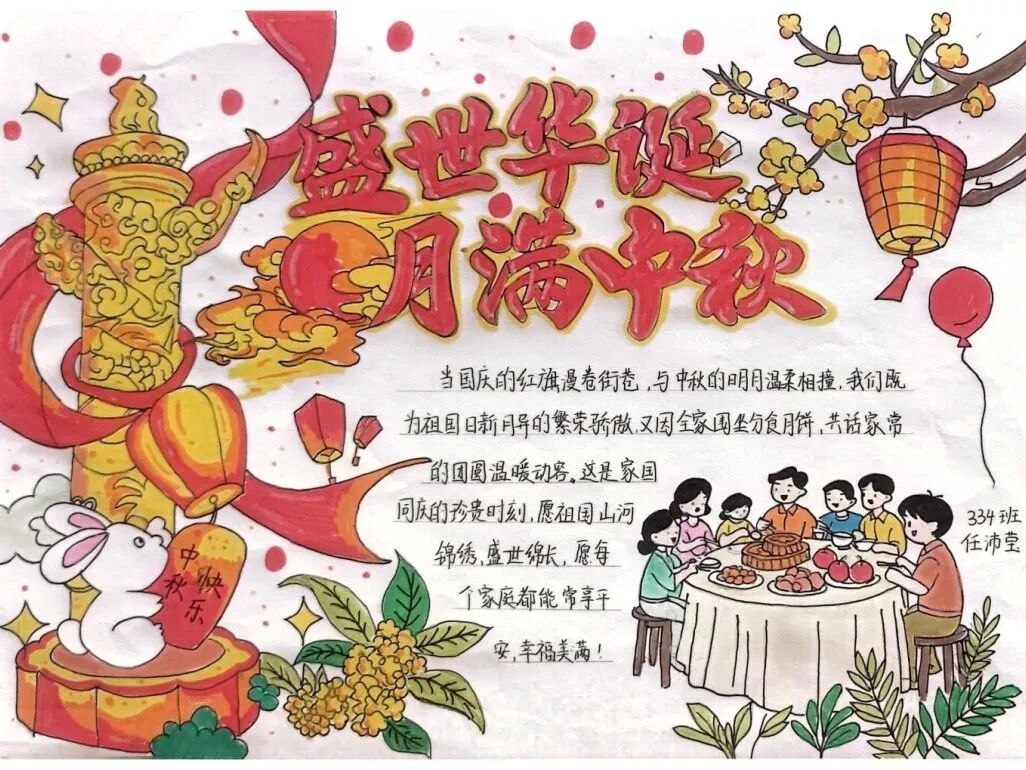

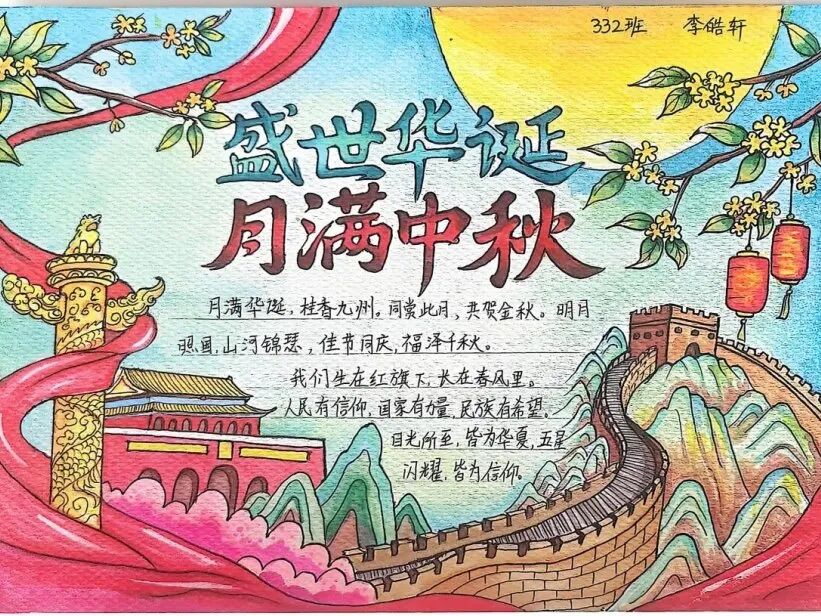

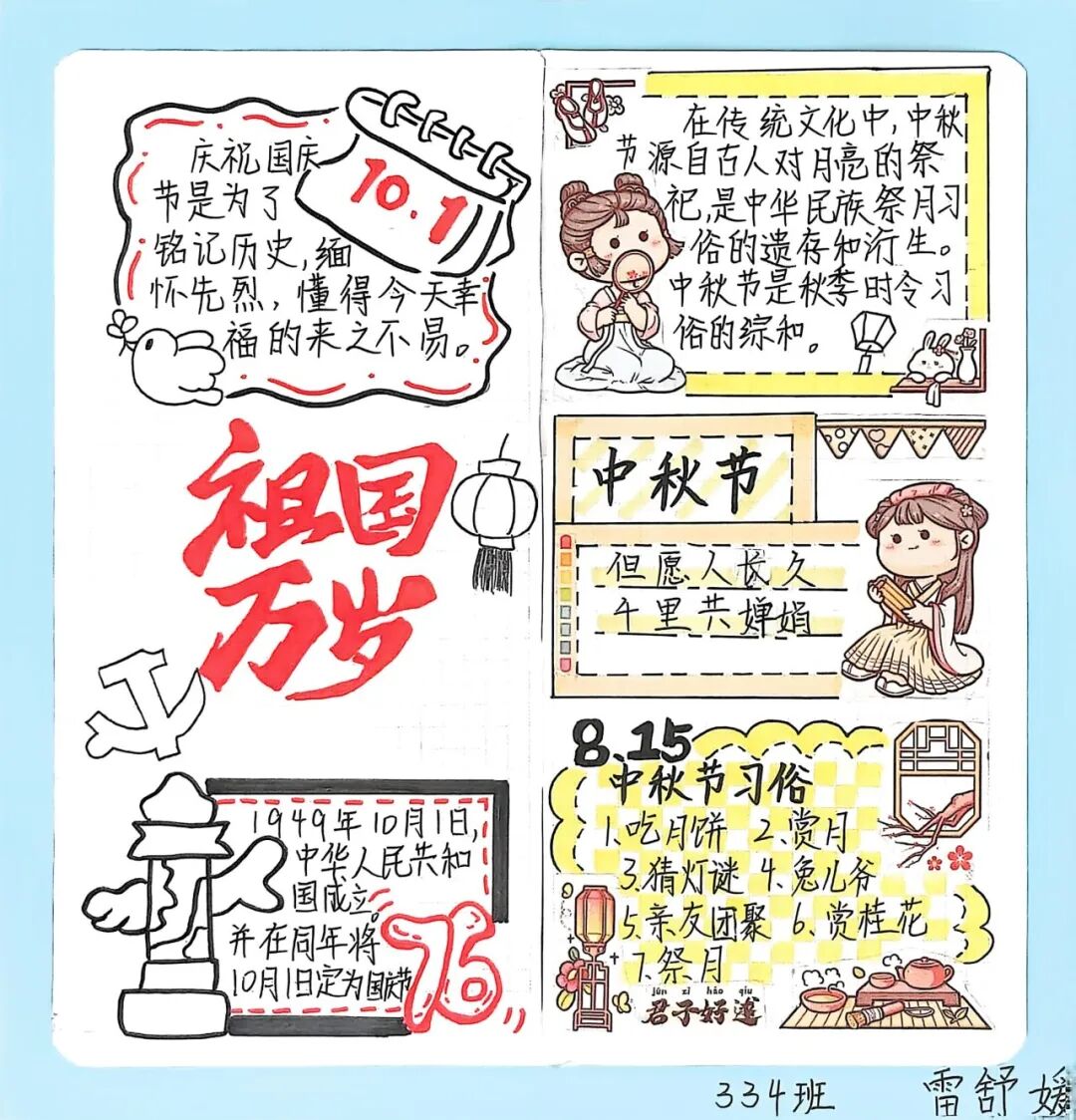

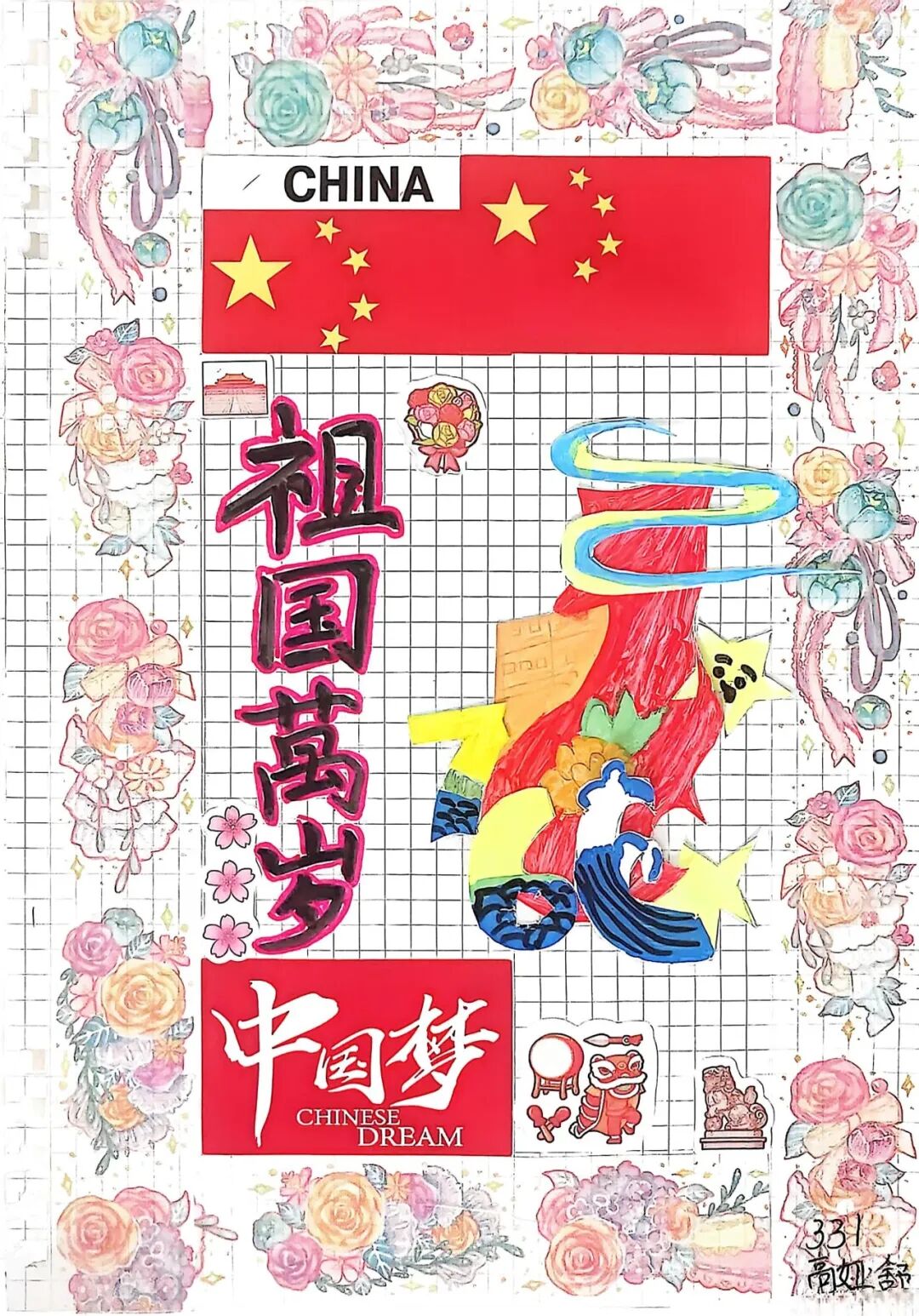

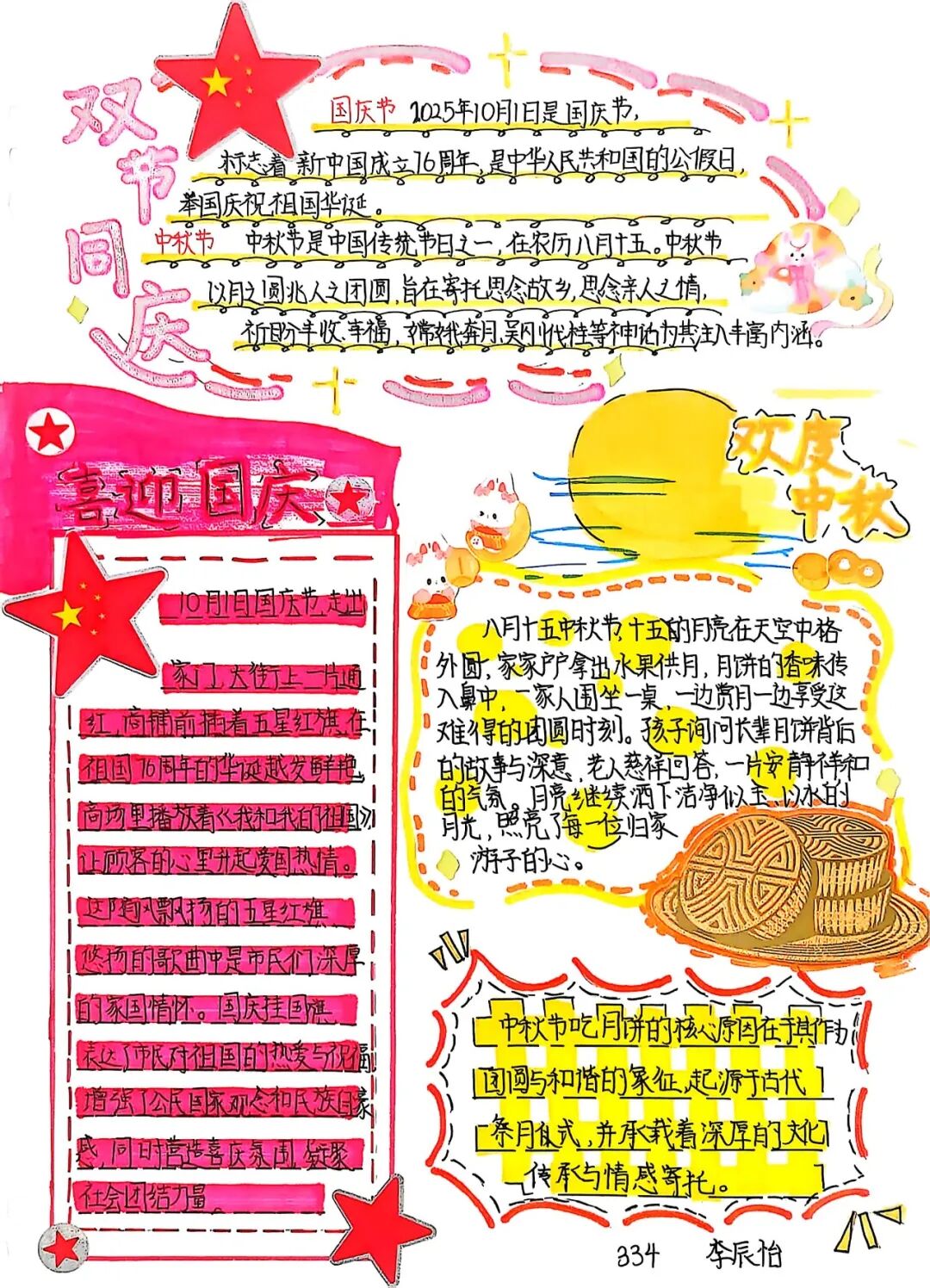

手绘小报-图文间的烟火气

摊开这些手绘小报,满是青春笔尖勾勒的双节意趣。报头处,五星红旗与圆月并肩而立,金线描边的祥云缠绕其间,一笔一画都是我们对“家国同庆”的理解;左侧版块里,我们抄录了“但愿人长久”的诗句,旁边配着手绘的玉兔捣药图,墨色与彩铅交织出传统节日的浪漫。

小报没有精致的印刷,却藏着最真挚的心意。每一道线条、每一抹色彩,都是我们用手绘的方式,把对祖国的祝福、对团圆的期盼,定格成了青春里最珍贵的双节记忆。

短文写作-字里行间话真情

当国之华诞邂逅家之团圆,笔尖便成了记录美好最温柔的工具。本次“短文写作”双节作业,以“家国同庆”为核心,鼓励同学们用文字捕捉双节里的鲜活片段——或是校园里与同学分享月饼的嬉笑,或是视频里家人递来的一句牵挂,亦或是街头国旗与灯笼交织的惊艳。

同学们没有堆砌华丽辞藻,而是将真实的所见所感落于纸上:有人写下教室黑板报前共同描绘“国旗映圆月”的协作,有人记录归途上晚霞与国旗同辉的震撼,有人珍藏与家人围坐话家常的温暖。每一篇短文都是一份独特的双节记忆,字里行间藏着少年对祖国的赤诚祝福,也裹着对家庭团圆的珍视。

月光盈心

333班 邢博洋

秋雨纷纷,云雾蔼蔼,那一轮满月如同一位羞涩的少女,静静隐在云纱之后,却将清辉悄悄洒向人间,温柔地笼罩着这个灯火可亲的夜晚。厨房里,隐约的月光与温暖的灯光交织,勾勒出一幅动人的画卷。

母亲是这幅画卷中最温柔的笔触。光滑的面团在她指间流转,仿佛被月光浸透,泛着莹润的光泽。她手腕轻转,擀面杖下有节奏的声响,像是月下清歌。一张张圆润的面皮从她手中飞出,轻落在案板上,宛如片片皎洁的月亮。“你妈这手艺,可是得了月宫仙子的真传。”奶奶打趣道,手上却不闲着,灵巧地将馅料填入面皮。爷爷在一旁默契配合,苍劲的手指轻轻一捏,一个饱满的饺子便如月牙般卧在掌心。两人的动作行云流水,像是相伴多年的舞者。

父亲在一旁准备着锅灶,不时回头笑道:“记得小时候,总是等不及饺子出锅,偷偷捏生饺子吃呢。”这话引得爷爷奶奶会心一笑,额上的皱纹里都盛满了回忆的蜜。当最后一盘饺子齐齐码好,宛如一列列等待检阅的士兵整齐排列时,爸爸不紧不慢地走上前,双手稳稳地端起盘子,微微倾斜,让饺子们依次顺着盘沿,慢悠悠地滑入锅中。“滋啦——”那是饺子与滚水相拥时发出的欢快吟唱。白茫茫的水汽轰然而起,在厨房里升腾起一片氤氲的云。

“记得捞饺子要‘三沉三浮’。”母亲轻声提醒,父亲会意点头,专注地盯着锅中起伏的饺子,眼尖地捕捉到时机已至,赶忙操起漏勺,似一位经验老到的渔夫,精准地将饺子捞起,沥去那晶莹的水珠。那些饱含温情的“月牙”在洁白的瓷盘里冒着袅袅热气,恰似将天上的月光也一同盛了进来。

夜深了,窗外的雨还在细碎地敲打着玻璃,如一首温柔的夜曲。天空被灰绒般的云层笼罩,往昔那轮清辉四溢的月亮今晚缺席了这场人间团圆。可餐桌前,每个人的脸上都漾着暖暖的笑意。爷爷夹起一个饺子,眼中闪着光:“这饺子啊,包进去的不是馅,是月光。”奶奶接话:“更是咱们一家人的心。”

这一刻,我突然明白:天上的月亮或许会被云雾遮蔽,但我们心中的月亮却永远清辉四溢。它是母亲手下面皮的柔光,是爷爷奶奶默契配合的眼波,是父亲锅灶前专注的身影,是一家人围坐时从心底升起的暖意。这轮明月,不在天上,而在我们相视而笑的眼眸里,在我们紧握的掌心中,在我们共同守护的温情里。

雨还在悄然洗刷着夜晚,而我们心中的月亮,正圆得饱满,亮得温暖,将每一个人的心田都照得通透明亮。原来,最圆的月亮,从来都住在相爱的人的心里。

柳林中秋双味记

——酸辣与香甜的团圆

332班 王靖瑶

中秋的第一缕阳光刚爬进窑洞,奶奶的土灶台就飘起了两缕香气-一缕酸辣,一缕香甜。

大锅里,荞麦面糊在蒸笼中咕嘟作响,这是柳林人中秋必不可少的碗团。奶奶边搅面糊边念叨:“荞麦得用凉水和,蒸出来才筋道。”我蹲在灶旁,盯着粗瓷碗里渐渐凝固的面糊,鼻尖早已被辣椒油与香醋的气息勾得发痒。

半个时辰后,奶奶揭开锅盖,握着筷子将一个个碗团搅拌好,然后拿出一个凉了的碗团熟练地划成菱形,浇上红亮的辣椒油、香醋,再将芝麻和香菜点缀其上。我夹起一块,弹滑的碗团裹着酸辣汁,顺着筷子滴下,一口咬下,荞麦的清香与辣椒交织,在舌尖炸开。连吃两碗,仍觉意犹未尽。

当碗团的酸辣还在舌尖打转,鏊子上的空心月饼也已开始飘香。妈妈揪出发好的面团,擀成薄圆片,中间包上红糖、碎核桃和芝麻。妈妈边捏边教我:“饼边要捏十八道褶,像给月亮镶边,烤的时候饼心才会鼓成空心 。”柴火越烧越旺,月饼外皮渐渐焦黄,糖汁从褶中渗出,在鏊子上滋滋作响。第一炉出炉,金黄的饼面透着琥珀般地光泽,红糖在饼皮上晕出甜美的花纹。我迫不及待咬了一口,焦脆的外皮裂开,甜而不腻的流心糖馅烫得我直哈气,却舍不得松口。

傍晚,我揣着月饼,牵着弟弟的手去巷口“转九曲” 。红灯笼把一张张笑脸映得格外明亮,邻居们的谈笑声此起彼伏,满是烟火气的热闹。回家的路上,朦胧的月亮从云后悄悄探出头来,似在温柔注视着这人间团圆。嘴里还残留着碗团的酸辣和月饼的香甜,这交织的滋味,便是柳林中秋最暖心的模样 。

那一刻,我忽然顿悟——所谓团圆,不过是与家人相伴,尝遍这世间烟火暖味 。

月满离石,家国同圆

334班 徐铭泽

十月的风拂过吕梁山,把国庆的红与中秋的月,揉成了离石天空最动人的底色。这个长假,我未曾远行,却在生活的寻常角落,看见了家与国最深情的相拥。

假期的第一天,世纪广场的文艺汇演点燃了整座城市的热情。威风锣鼓如惊雷滚动,敲击着每一颗跳动的心。舞蹈队员身着鲜艳服装,动作整齐有力,笑容在阳光下绽放如花。当《我和我的祖国》的旋律响起,人们不约而同地轻声相和,我手中的小国旗在金色的阳光下愈发鲜红。歌声未歇,我已被不远处的公园吸引。

双节期间的公园,如一幅徐徐展开的画卷。湖心亭的檐角垂着串串红灯笼,流苏轻摇,偶尔点破水面,泛起粼粼波光。青石板路上,孩子们追逐嬉戏,发间的国旗发卡如一朵朵小红花,在笑声里绽放。长椅上,几位老人望着嬉戏的孩童,眼中泛着光:“如今的日子,真是越过越有滋味了。”这融融的暖意,随着暮色缓缓铺开,将我裹进了归家的路。

中秋夜,我们家的餐桌摆满了美食,热气氤氲。红烧鱼的酱汁红亮,映着团圆的笑;切开的月饼露出金黄的莲蓉与暗红地豆沙,香甜在空气中流淌。我在窗台插上一排小红旗,绿萝的叶片轻拂过红旗边,像是在为这抹红添一笔生机。电视里,中秋晚会的旋律响起,我举杯:“祝爸爸妈妈中秋快乐!”清脆的碰杯声,落在满桌的饭菜间,漾开一圈圈幸福的涟漪。

夜幕低垂,我再次来到广场。红灯笼连成一片,宛如人间星河;月光如水银泻地,与灯笼的红光交织,织出节日最温柔的夜色。旗杆下,几位年轻人举着国旗合唱,歌声在夜空中飘荡,与赏月人的笑声交织成一首动人的夜曲。

这个假期,我在离石的街头巷尾触摸到了最真切的幸福。原来,国的昌盛与家的温暖从未分离——当国庆的红深情拥抱中秋的月,家与国便在我们每一个人的心中,圆成了一个最明亮的梦。

我的双节温暖时刻

320班 刘英杰

门外红旗轻扬,炖肉香气漫过街巷,我握着那面小旗向家奔去。秋日暖晖里,连风 都带着节日的温度。

推开家门,妈妈正蹲在储物柜前翻找。塑料保鲜袋里的月饼透出黑糖的焦香,爸爸刚贴好的小国旗在墙上格外醒目。“可算回来了!”妈妈扬起手中泛黄的食谱,眼角笑纹里盛满暖意。原来奶奶从老家捎来了“团圆饼”的方子——她说,中秋吃这个,一家人就算天南海北也心连心。

我凑到妈妈身边,手机屏幕里的奶奶系着那条熟悉的蓝布围裙。面粉在盆里堆成小山,我学着奶奶的样子往中间掏窝,温水缓缓倒入,指尖在粉与水的交融间感受着温度。奶奶的声音从手机里传来:“面要揉到三光——盆光、手光、面光。”弟弟也踮着脚来帮忙,可他掌心总贴不住面团,反而在脸上留下道道白痕。妈妈笑着用指腹替他擦拭,面粉却在那张小脸上晕开更深的印记。

爸爸在一旁调制馅料,冰糖在擀面杖下碎裂成晶莹的碎玉,与炒香的花生芝麻拌匀。当第一缕馅香飘来,弟弟像小狗般皱鼻深嗅,逗得视频里的奶奶笑出声来。她扶着灶台慢慢转身,特意凑近镜头:“多放点糖,孩子们爱吃。”我注意到奶奶抬手时微微发颤,可示范动作依然利落分明。

面团在掌心渐渐圆润如月。我学着奶奶的手法将馅料包入,拇指轻推着收口,感受着那份沉甸甸的踏实。当最后一个饼坯放进烤盘,妈妈接通了视频通话。屏幕那端,爷爷奶奶并肩坐在老屋屋檐下,他们手中的团圆饼正冒着热气。“我们的刚出炉,”爷爷将金黄的饼举到镜头前,“你们呢?”

烤箱叮咚作响,满屋香气扑鼻。我们捧着烫手的饼围坐餐桌,视频两端,咀嚼声此起彼伏。透过氤氲热气,我看见奶奶悄悄抹了下眼角。

晚空如缎,明月如盘。齿间香甜缓缓化开时,我忽然懂得——最珍贵的温暖,就藏在这揉进面粉里的牵挂中,藏在跨越屏幕的凝视里。双节之夜,万家灯火皆在诉说一件事:爱从来都在平凡温暖的细节里生长,如月华无声,却照亮每个归家的路。

这些文字或许稚嫩,却满是真情。它们不仅是一次作业,更是同学们与双节对话、与家国相连的成长印记,让“家国”二字在笔尖流转中,变得具体而温暖。

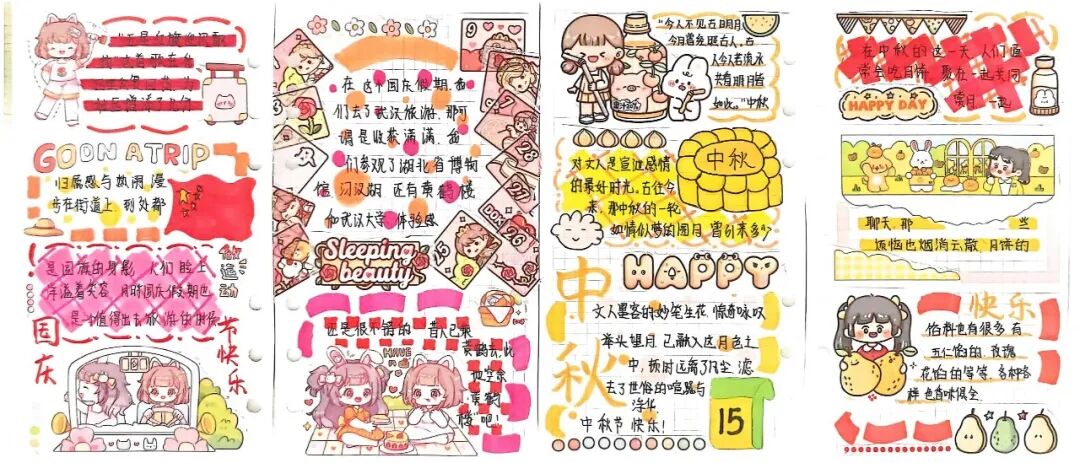

双节手账-这个假期最珍贵

翻开这本本双节手帐,像打开了一个个装满惊喜的宝盒。封面是同学们亲手设计的创意——有的用红绳绑着迷你小国旗,有的用水彩晕染出月亮与灯笼的光影,还有的贴上了自己画的玉兔贴纸,每一本都藏着独有的巧思。

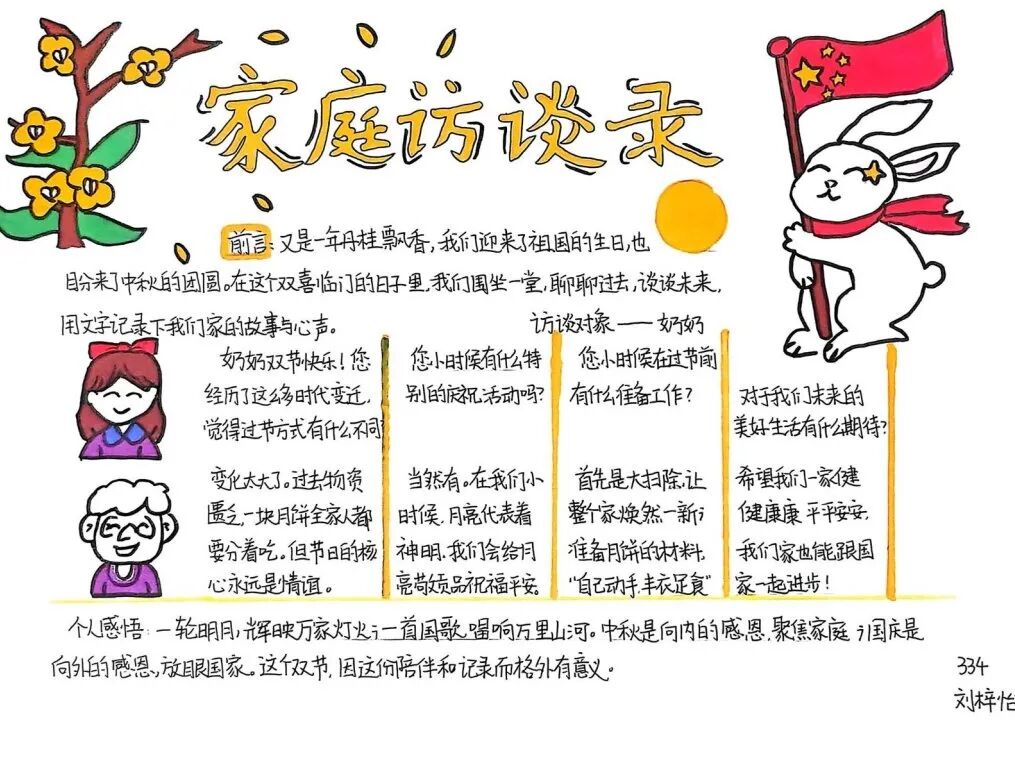

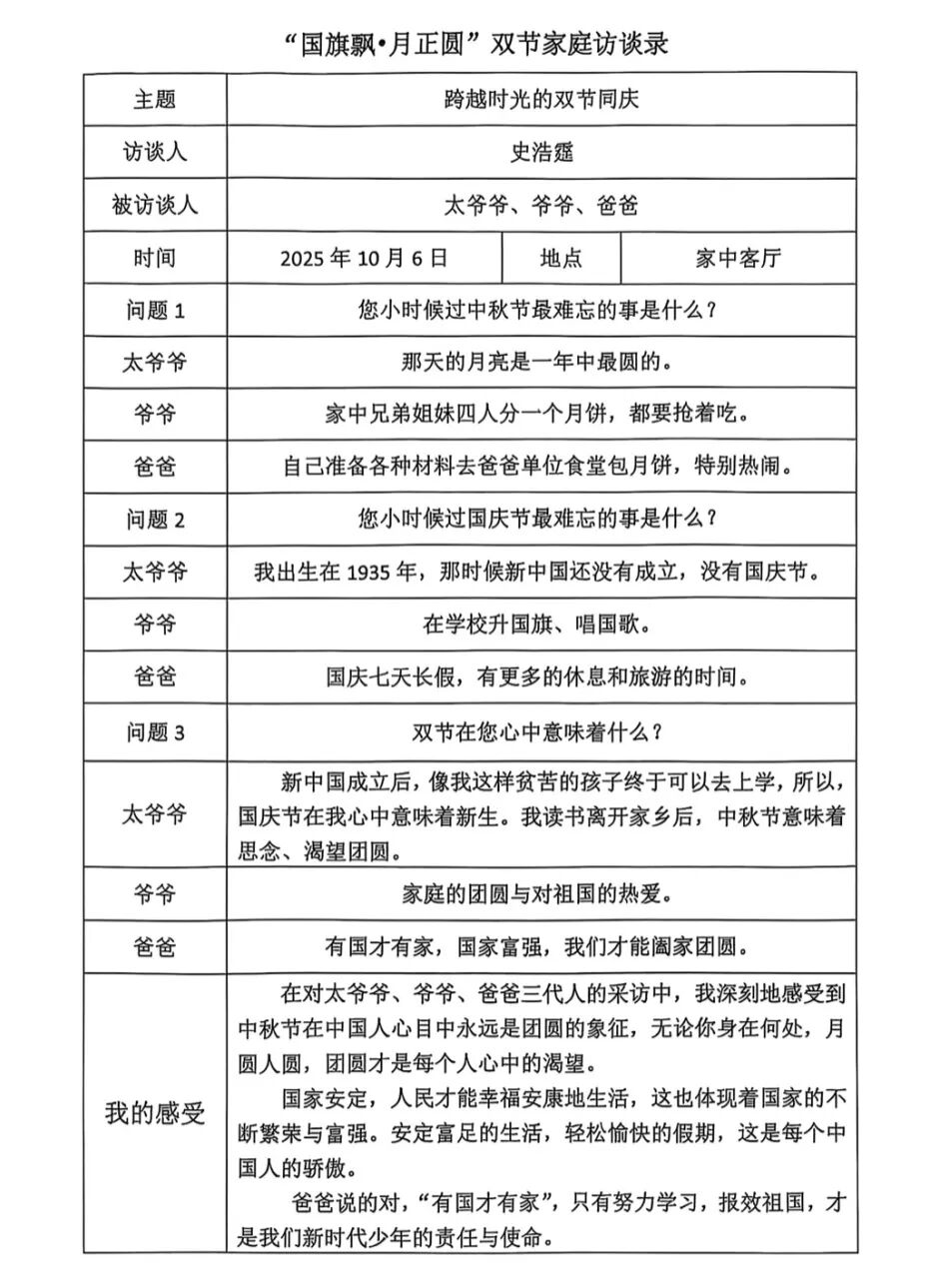

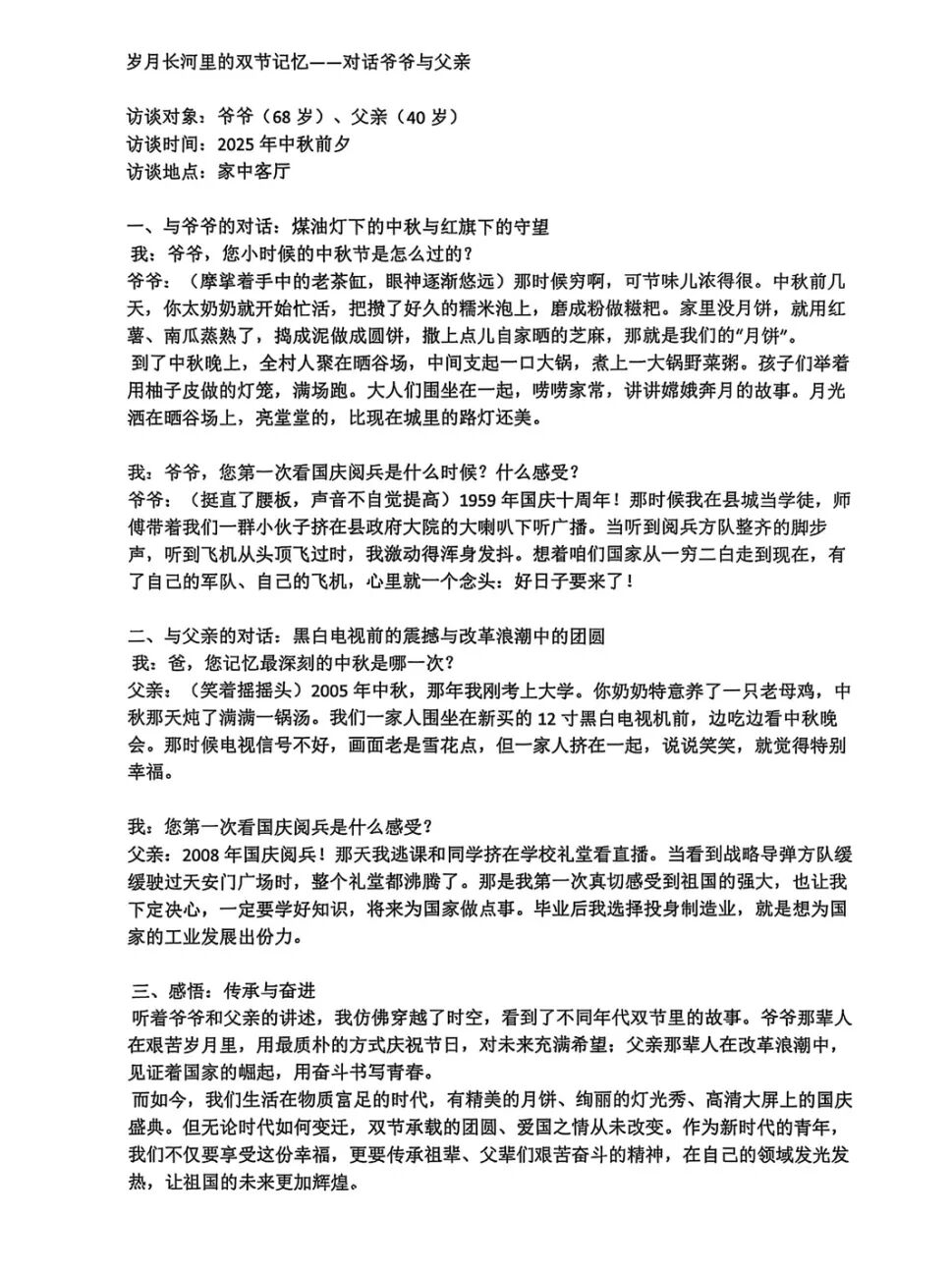

家庭访谈-感悟祖国巨变

家庭访谈录,藏着最动人的双节记忆。同学们围坐家中,握着笔、打开录音笔,听长辈们讲述与“家国”相关的过往——爷爷说起年轻时守边疆的岁月,“那时中秋只能对着月亮想家人,但看到国旗就觉得值”;妈妈回忆儿时的国庆,“街上挂着小红旗,我和小伙伴举着灯笼跑遍整条街”;奶奶则念叨着中秋的老习俗,“一家人要一起吃月饼、赏月亮,团圆了心里才踏实”。

访谈录里的字迹格外认真:有的记下长辈珍藏的老照片背后的故事,有的摘抄长辈说的“家国团圆才是真幸福”,还有的画下访谈时的场景——爷爷讲故事时的神情、一家人围坐的温暖画面。字里行间不仅是问答的记录,更是代际间的情感传递,是长辈们对家国的赤诚,对团圆的珍视,悄悄住进了少年的心里。

主题书签-开卷有情亦有韵

一枚枚小小的书签,成了同学们寄托双节心意的载体。纸质书签则满是巧思,有的手绘天安门与玉兔同框,有的剪贴传统祥云与现代灯笼,还有的用书法写下“国泰民安”“花好月圆”,笔墨间满是少年的赤诚。

更动人的是书签背后的巧思:有的同学在书签边缘系上红绳,串起迷你五角星吊坠;有的在背面贴上自己拍摄的家乡月亮照片,写下“此月同照家国”的小字;还有的用叶脉书签为底,勾勒出长城与桂树,让自然纹理与人文元素撞出独特韵味。

在长期的办学过程中,我校坚持“五育并举”方针,主张适时适地地展开育人行为。今后,我校将一如既往充分调动教师和学生的积极性,不断书写英杰中学的育人佳话。